Gastronomie & Potager : L’histoire du potager

Matinales de la Gastronomie 2025 : Gastronomie & potager, l’art de bien manger.

Florent Quellier est un historien, professeur d’histoire moderne à l’Université d’Angers et spécialiste d’histoire des cultures de l’alimentation et du végétal. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Histoire du jardin potager », Armand Colin, 2012, rééd. 2023.

Lieu où poussent les légumes du pot dans lequel on prépare la soupe, lieu d’expérimentations où sont cultivés les plus beaux légumes, espace de liberté, meuble de cuisson, qui a contribué au développement de la cuisine française, le jardin potager recouvre tout un ensemble de notions. Dans son exposé, l’historien Florent QUELLIER a montré son importance vitale pour des générations et des générations de Français, et qu’il était un lieu d’observation essentiel pour comprendre une société.

Le potager est peu pris en compte dans le récit historique.

« On ne fait pas au jardin sa part », constate Noël Coulet dans son article, « Pour une histoire du jardin. Vergers et potagers à Aix-en-Provence, 1350-1450 », publié dans la Revue d’histoire et de philologie, 1967, p. 239-270.

Les ruralistes français se sont surtout intéressés aux emblavures, aux vignobles, au bétail et ont en grande partie ignoré le jardin paysan et l’importance du potager pour la paysannerie.

En histoire de l’alimentation, on a beaucoup travaillé sur la consommation de la viande, sur l’importance des céréales, mais nettement moins sur les légumineuses, alors qu’elles sont essentielles dans le développement des sociétés. On a surtout travaillé sur le marché, les comptabilités et les sources fiscales, mais on a oublié l’autoconsommation offerte par le jardin, qui a été vitale pour des générations et des générations de Français.

Les historiens du jardin ont surtout travaillé sur le parc aristocratique et le jardin des élites, en négligeant le potager. Or les jardins sont à la fois des jardins d’ornement et de production.

Le sens premier de jardin est le jardin nourricier, le jardin potager, un plat de jardinage, un plat de légumes. Cela invite à travailler sur la réalité alimentaire du jardin potager.

Jean Meuvret présente le jardin comme le « lieu des merveilles et des expériences », dans son article « Agronomie et jardinage aux XVIe et XVIIe siècles », Éventail de l’histoire vivante : hommage à Lucien Febvre, Paris, A. Colin,1956, t. II, p. 353 -362.

Toutes les plantes américaines qui sont entrés dans l’alimentation occidentale ont été acclimatées dans le jardin potager. Les techniques de taille ont été expérimentées d’abord dans le jardin, comme la culture sous châssis, la culture sous cloche et la culture sous couche de fumier.

Au cours de mes études et dans le cadre de ma thèse de doctorat sur l’arboriculture fruitière en Île-de-France au XVIIe et XVIII siècle, j’ai pris conscience que le jardin potager était un lieu d’observation essentiel pour comprendre une société. Cela m’a donné envie de poursuivre mes travaux pour retracer l’histoire du jardin potager du Moyen-Âge au XXIe siècle, en Occident (livre paru en 2012, réédité et augmenté en 2023).

Comme son nom l’indique, le jardin potager sert à fournir les légumes du pot, ceux que l’on met dans la soupe.

Au Moyen-Âge et sous l’Ancien Régime, le chou est le légume emblématique du potager.

Les légumes racines et les choux sont les denrées essentielles pour la soupe, qui est la base de l’alimentation quotidienne.

Le pain est pensé pour tremper dans la soupe, matin, midi et soir.

En complément de la soupe, on prépare aussi des potées et des porées, des hachis de légumes verts, à la mode à la fin du Moyen-Âge.

Pour la majorité de la population médiévale et de l’Ancien Régime, et c’est encore vrai au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, le végétal est l’élément central de l’alimentation.

Le potager, c’est le jardin de subsistance, le jardin nourricier du corps et de l’âme.

Dans le jardin représenté sur l’iconographie de Saint Fiacre en ermite, d’après Martin de Vos, 1620 (cf. ci-dessous), le chou domine, car c’est un légume qu’on peut avoir pendant plusieurs saisons. C’est un légume qui tient au corps, roboratif, qui nourrit. On peut le conserver sous forme de saumure.

On observe aussi que dans les paniers ont été récoltés des légumes racines (panais, raves), des légumineuses (fèves) qui sont des protéines végétales, qui fixent l’azote dans le sol et qui peuvent se conserver et se consommer facilement dans la soupe ou dans les bouillies. Il y a aussi des pommes, un fruit qui permet de se caler l’estomac. L’objectif est d’avoir le sentiment de satiété par la mastication. Les légumes de la soupe le permettent.

En bordure des plates-bandes et de l’allée centrale poussent des herbes aromatiques et médicinales, utilisées notamment pour faciliter la digestion. Elles forment des allées de bonnes odeurs et de belles plantes. Le jardin potager sert aussi de jardin d’agrément.

Le jardin potager s’inscrit dans un cercle vertueux. Il nourrit la maison et la maison nourrit le jardin.

Le jardin est toujours associé au petit élevage. Les animaux sont nourris par une partie de la production du jardin. Les déchets organiques du petit élevage et du foyer (cendre) servent à enrichir la terre. Le compostage était une évidence pour nos ancêtres. Il y avait une intimité très forte entre le jardin et le foyer.

Même s’il est difficile de chiffrer son apport, le jardin potager est essentiel dans la survie des ménages grâce à l’autoconsommation. Le fait qu’il permette d’assurer la sécurité alimentaire explique l’investissement de la population pour l’entretien du jardin, même si cela représente une charge de travail en plus. Ce n’était pas un loisir à l’époque médiévale. Le jardin est également considéré comme un espace de liberté dans le sens où il n’est pas soumis à un prélèvement fiscal. La dîme (impôt ecclésiastique) est prélevée sur les récoltes, mais ne concerne pas le jardin de subsistance. Les règlements qui gèrent les emblavures ne concernent pas le jardin. Dans le jardin, on peut cultiver ce que l’on veut. D’où des densités de plantations importantes. Mais, on n’est pas dans un système autarcique. Le marché est obligatoire pour acheter des céréales.

On retrouve aussi le jardin dans l’éthique monastique. Il est mentionné dans les premières règles monastiques.

C’est une façon d’apprendre l’humilité face à Dieu, d’obliger à travailler de ses mains, à rechercher une forme de pauvreté, qui est valorisée, de réfléchir à sa condition et de pourvoir à son alimentation.

La règle de Saint-Benoît, principale règle monastique en Occident, invite à manger essentiellement des bouillies de légumineuses.

Le cimetière est aussi un jardin, où l’on produit des fruits, comme le montre le plan du jardin de l’abbaye de Saint-Gall, lequel confirme également l’articulation entre le potager, le petit élevage et les cuisines.

La culture chrétienne a renforcé l’image de pauvreté associée au potager, par le discours des communautés religieuses, mais également par le fait que l’Église a institué des moments de pénitence alimentaire, imposant la consommation de légumes et interdisant la consommation de viande. Cela a eu pour effet de dévaloriser les légumes par rapport à la viande. On retrouve cette notion dans les expressions, comme « en faire ses choux gras ». Les choux désignant ici la pauvreté et la graisse, la graisse animale autrement dit la richesse. Ou encore, « mettre du beurre dans les épinards », les épinards étant les légumes récoltés au moment du carême.

À partir de la Renaissance, on constate un engouement pour les légumes.

Cet engouement a été montré par l’historien Jean-Louis Flandrin, spécialiste de l’histoire de l’alimentation, en comptant le nombre de légumes différents cités dans les intitulés des recettes françaises. Aux XIVe et XVe siècles, il en comptait 24 et au XVIIIe siècle 57.

L’influence italienne à La Renaissance a valorisé les légumes et en a fait un élément important du repas à la française.

C’est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle que commence à se mettre en place la cuisine française telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Sur cette gravure, le jardinier est associé au plaisir de la bonne chère. Cela montre le rôle essentiel du jardinier. Il est représenté allant au potager pour cueillir les fines herbes et les plantes aromatiques pour composer le paquet (bouquet garni) et les salades, pour accompagner le rôt (le service de la viande). Au XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait une grande diversité de salades, présentées avec des fleurs, pickles et des agrumes. Les plats de légumes (petits pois primeurs, asperges, artichauts, etc.) sont servis en entremets, après la viande. Et les fruits au dessert.

C’est dans les potagers et les jardins maraichers que l’on trouve les légumes les plus qualitatifs sous l’Ancien Régime.

Sur cette gravure, le jardinier est associé au plaisir de la bonne chère. Cela montre le rôle essentiel du jardinier. Il est représenté allant au potager pour cueillir les fines herbes et les plantes aromatiques pour composer le paquet (bouquet garni) et les salades, pour accompagner le rôt (le service de la viande). Au XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait une grande diversité de salades, présentées avec des fleurs, pickles et des agrumes. Les plats de légumes (petits pois primeurs, asperges, artichauts, etc.) sont servis en entremets, après la viande. Et les fruits au dessert.

C’est dans les potagers et les jardins maraichers que l’on trouve les légumes les plus qualitatifs sous l’Ancien Régime.

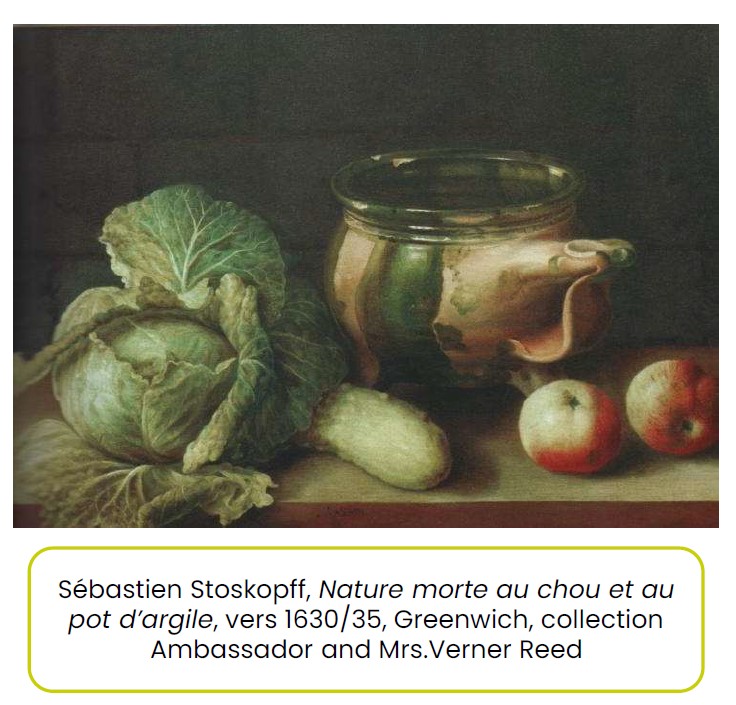

Sur la nature morte ci-dessous est représenté un superbe cardon. À l’observer, on devine que la plante résulte d’une sélection, qu’elle a été arrosée, fumée et blanchie, une technique horticole qui se met en place à la Renaissance, pour lutter contre l’amertume de certains végétaux.

En 1651 est publié Le Cuisinier françois, le premier témoignage imprimé de la cuisine française réputée. Et la même année, Le Jardinier françois de N. de Bonnefons, un traité de jardinage moderne, donnant des techniques d’horticulture qui annoncent les techniques actuelles.

C’est le même modèle culturel qui est mis en avant avec l’utilisation de l’adjectif françois.

Les produits des terroirs français y sont valorisés.

Ces livres montrent les liens très forts qui existent entre la cuisine française et le potager.

Sur la gravure de François Ragot ci-dessous, les corbeilles de fruits posées sur une banquette dans le prolongement de la fenêtre ouverte derrière la maitresse de maison peuvent être interprétées comme le fait que ces fruits proviennent de son jardin.

Cela implique que cette femme de la bonne société a appris à faire des confitures ou qu’elle a donné des ordres à ses domestiques pour les préparer et qu’elle fat cultiver les bonnes variétés fruitières dans son jardin potager-fruitier.

Cette iconographie valorise l’entretien d’un potager, un art de vivre présent dans l’aristocratie de l’Ancien Régime. C’est une manière de montrer son éducation par la capacité de proposer des confitures que l’on a réalisées soi-même avec des produits de son jardin.

L’image du potager comme marqueur social se retrouve au cours du XIXe siècle et du XXe siècle avec le potager de villégiature, comme l’illustre le célèbre tableau Les jardiniers de Gustave Caillebotte (1875-1877).

La nouveauté de l’époque contemporaine est marquée par la révolution industrielle et l’apparition des jardins dits d’industrie, puis la création des jardins ouvriers à la fin du XIXe siècle, et à la fin du XXe et début XXIe, les différents types de jardins solidaires et participatifs.

Le jardin potager, ce vieux compagnon de l’homme sédentaire, a un très bel avenir devant lui. L’invitation de Voltaire dans Candide à cultiver notre jardin n’a probablement jamais été autant d’actualité.